写在前面

你好,我是思考问题的熊,展信佳。你现在阅读的是熊言熊语邮件通讯常规更新内容,阅读愉快。

从邮件通讯延伸出的「熊言熊语茶话会」第一期,今天下午顺利结束啦。累计共有 34 位小伙伴上线,从下午 2 点聊到 5 点,参与3小时全程的小伙伴接近 20 人。

我也迫不及待想通过本期邮件通讯和你汇报一点自己的感受。

问题比答案重要 见识比记忆重要

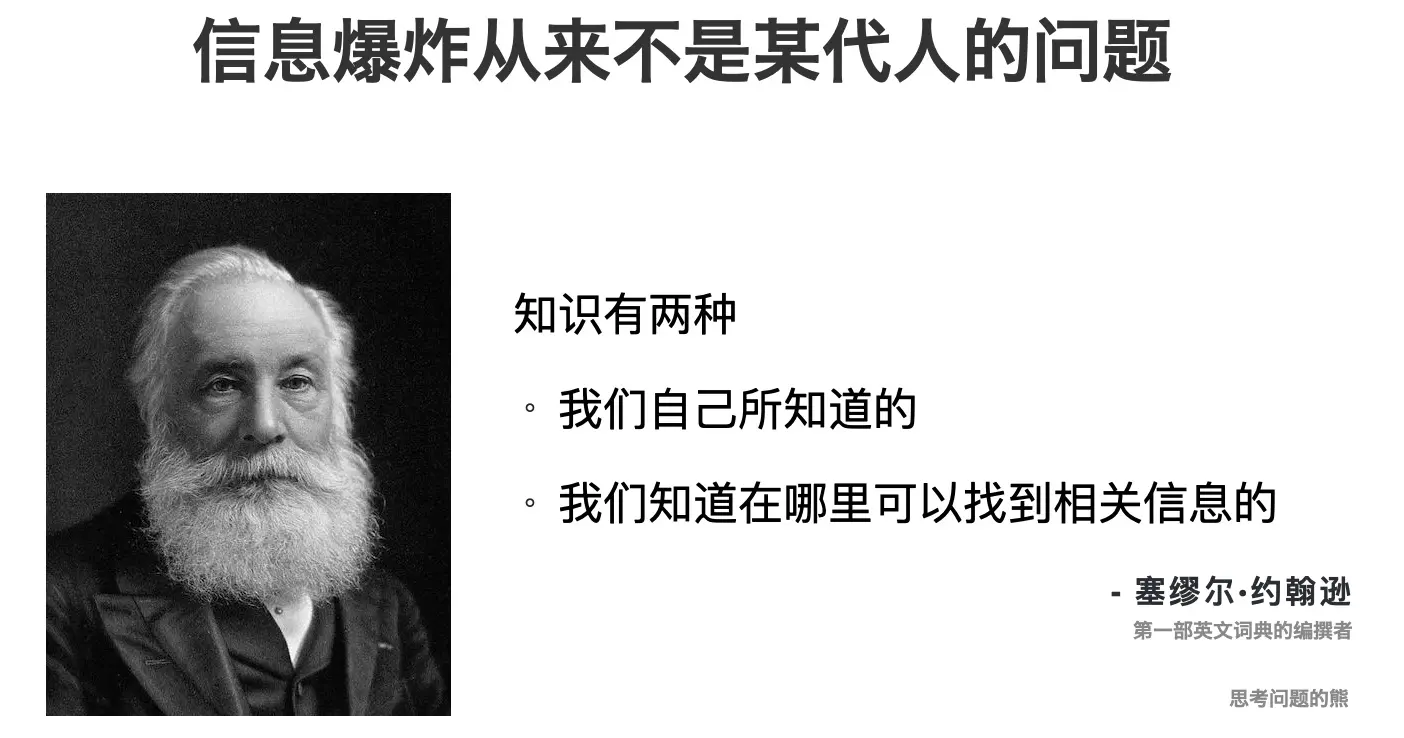

茶话会前半个小时,我为之后计划持续展开的「信息管理」系列分享开了个头。其中引用了 Samuel Johnson(编写了第一部被广泛接受采用的权威英语字典)一句关于知识的名言。

Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it.

这张 PPT 我第一次公开分享是在 2019 年果子老师的生物信息 R 语言线下课上,彼时不少学员对于海量的资源和信息感到焦虑,我就想着分享一点点信息检索心得彩蛋安抚下大家的情绪。

那会借着这句话我表达了两个意思:一是信息爆炸从来是不某一代或者某一类人才会面临的问题;二是问题比答案重要,见识比记性重要。

后半句话,在通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)从幻想似乎逐步走进现实的今天,看起来又正确了些。

尽管这一次茶话会上我还尽量不想涉及讨论 chatGPT,但仍有小伙伴提到他自己作为一个 10 年生物信息行业从业者和 chatGPT 交流后的「欣喜与担忧」。

所谓「欣喜」是他发现 chatGPT 对一些专业问题的看法和回答与他自己的思考认知非常一致,这种「会心一笑」类似于碰到了志同道合的好友;可是有些问题当 chatGPT 点出一些他没想到的东西时,又隐约敢到一点危机。

深入体验最近几个不同类型的 AI 产品,无论是对话式文本内容,还是提供 prompts 的绘图内容,我有两个感受。

- 是从现在开始,我们不仅要学会提问,还要开始学习如何面向 AI 提问;

- 基于非即时更新的大语言模型,至少在我目前的行业领域,GPT 3.5 还没办法替代人。

不过,就像茶话会上小伙伴 Eva 所言:不是 AI 替代人,很可能是更会用 AI 的人逐渐替代不会用 AI 的人。

再默念一遍: 问题比答案重要,见识比记性重要。

尽可能去增长自己的见识,尽可能去锻炼自己的思考和逻辑,尽可能去学会提出一个好的问题。见多才能识广,识广方知不足,知不足就有了继续提问的动力。

既然绕不开,就面对疾吧。

我正在持续收集整理和测试各种科研相关的 AI 工具,希望能把自己的心得陆续向你同步分享。

你的恍然大悟可能是别人的基本操作

沟通是最真诚的围观,分享是最高级的索取,讨论是最直接的学习。

在第一期茶话会结束之后,根据几位小伙伴的反馈,我又自然想到这样一句:你的恍然大悟可能是别人的基本操作。

茶话会后半程,针对几位即将毕业的小伙伴提出的择业/转行问题,已经工作的朋友分享了各自的工作内容、状态和感受。工作经历涉及投资相关、药企相关、诊断检测相关;有外企有事业单位,有面向客户的前端工作也有技术研发的中台。

很多东西我也是第一次听到,这样的交流一是开阔了眼界,二是可以怯魅,挺受用。

如果有机会,还是要多听不同行业不同境况的人怎么说。emm,似乎又印证了上文「见识」的重要。顺便也推荐你加入我们的会员计划读者群,一起来聊天吧。

多研究些问题 少谈些逻辑

前几天,我在社交平台发布动态聊了聊「钉钉收购在线笔记工具 wolai」这件事自己的想法。

也许蹭到了热度或说出一些人的心里话,意外获得了不少转发评论,结果引的好几个产品的一号位负责人竟然还都亲自来评论说明。如果你对笔记工具感兴趣,倒是可以看看动态的 具体内容。

在本期通讯最后,我想分享其中的一点反思与你共勉。

在那条动态中我写道:

无论所谓的行业逻辑还是商业逻辑,收购方还是被收购方,无论这些东西听起来多么合理。作为个人用户,我们既不要有投资人视角也不要有创业者视角,面对具体问题我们个人用户应该多为自己想想。

更广泛一点,在工作中或者生活中,面对同样一件事我们会听到各种各样的解读,大家位置不同视角不同。

比如同样是降本增效组织优化,投资人有投资人的视角,管理者有管理者的视角, 那些行业观察者也有行业观察者的视角。而你在关注行业逻辑商业逻辑,拥有大局观的同时,更需要专注自己。

以后,如果面对一件事有谁只和你大谈道理逻辑,你就更要认真想想TA为何回避谈论实际问题。

同样,反观自己的时候,不要让不能控制的事过于影响自我感受,也不要因为过多关注自我感受而忽略了研究和解决问题。

好了,下次再见。祝一切顺利,共勉。

思考问题的熊

2023-03-11

如果你是第一次收到本邮件,点击 熊言熊语会员通讯订阅链接 保持联络。